10月第1週、2つ目の環境教育の行事です。

2⃣ 阿室川の生き物調査「奄美の自然を調べよう~阿室川で幻のリュウキュウアユを探せ!第2弾」

10月8日(土)、阿室川の生き物調査「奄美の自然を調べよう~阿室川で幻のリュウキュウアユを探せ!第2弾」を開催しました。昨年に引き続きの開催です。昨年は、リュウキュウアユを見つけることができなかったので、今年はぜひ見つけたいと、子供たちも気合十分。前日の仕掛けをセットする際に、黄色っぽいおなかの魚を見かけたという担当のI先生の話にも期待が高まります!

講師として、今年も鹿児島大学農学部の平瑞樹先生と奄美マングースバスターズの後藤義仁先生を招聘して、いろいろ教えていただきながらの調査となりました。

調査の前に、私たちが取り組んでいる環境教育に関連して、SDGsのことを中心に、ご自身が鹿児島市の子供たちを相手に取り組まれている環境学習について平先生からお話ししていただきました。私たちが取り組んでいる生き物調査やお米作りなど、自分たち以外の子供たちの取り組みと同じ点や違う点を比べることができ、良い勉強になりました。

いよいよ調査開始です。調査班の班分けと安全面の指導があり、阿室川へと向かいます。

10月に入り、朝晩の気温も下がってきたせいか、川の中は水温も低く、とても気持ち良かったです。

みんなで調査開始! さぁ、リュウキュウアユはいるかな?

約1時間ほど調査を行いましたが、今年もリュウキュウアユを見つけることはできませんでした。しかしながら、エビや魚、カニなど多くの種類の生き物を見つけることができました。

最後に、平先生からドローンで撮影された鹿児島各地の自然の映像を見せていただいたり、後藤先生から今日見つけた中にいた珍しい生き物として、「オニヌマエビ」や「ボウズハゼ」などの説明をしていただいたりと、充実した環境学習になりました。

平先生、後藤先生、お忙しいところ、私たちの環境学習のためにご指導してくださり、ありがとうございました。

12月9日(金)には、県の環境教育の研究公開が本校で開かれます。

R4_amuro_kankyo_taikaiannai.pdfをダウンロード

R4_amuro_kankyo_moushikomi.xlsxをダウンロード

これらの学習の取り組みも含め、世界自然遺産の島 奄美について、今後も学びを深めていきたいと思います。

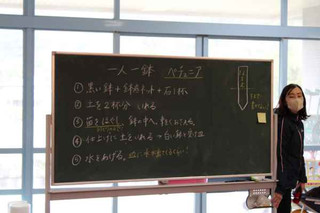

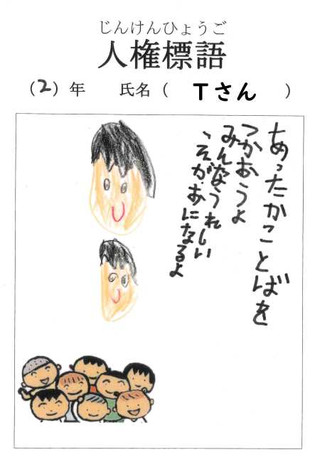

今日の全校朝会では、校長先生が「いじめは絶対にダメ」というお話や、「言葉遣い」についても人によって受け取り方が違うこと、普段何気なく使っている言葉でまわりの人を傷つけてはいないかなど、自分の言葉遣いを振り返ってみましょうと話されました。そして、人権週間が終わっても、人権に関しては常に考えていかなければならないとも話されました。

今日の全校朝会では、校長先生が「いじめは絶対にダメ」というお話や、「言葉遣い」についても人によって受け取り方が違うこと、普段何気なく使っている言葉でまわりの人を傷つけてはいないかなど、自分の言葉遣いを振り返ってみましょうと話されました。そして、人権週間が終わっても、人権に関しては常に考えていかなければならないとも話されました。

小3が30分、小4が40分、小5が50分、小6と中学生が60分の時間を全員完泳することができました。

小3が30分、小4が40分、小5が50分、小6と中学生が60分の時間を全員完泳することができました。

「へだばし~!」の合図で、パシャリ。みんないい笑顔です。

「へだばし~!」の合図で、パシャリ。みんないい笑顔です。 帰りも雨の中、手を振って見送ってくださった「コーアツ工業」並びに「大島支庁瀬戸内事務所」の皆様に感謝申し上げます。貴重な体験ができた1日でした。

帰りも雨の中、手を振って見送ってくださった「コーアツ工業」並びに「大島支庁瀬戸内事務所」の皆様に感謝申し上げます。貴重な体験ができた1日でした。

最近のコメント